Die Corona-Pandemie hat der Arbeit aus dem Home-Office einen starken Schub beschert. 53 Prozent der berufstätigen Deutschen arbeitet zumindest teilweise von Zuhause aus, 21 Prozent sogar 5 Tage pro Woche. Und die Deutschen haben offenbar Gefallen an der Arbeit in den eigenen vier Wänden gefunden. 85 Prozent derjenigen, die Home-Office nutzen, wollen dies beibehalten, wenn die coronabedingten Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen endgültig aufgehoben werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von immowelt mit 18.000 Teilnehmern.

Für viele Menschen verbessert Home-Office die Work-Life-Balance: Berufstätige sparen wertvolle Zeit durch den Wegfall des Arbeitsweges, können die Arbeit flexibler auf den Tag verteilen und Familie und Beruf besser in Einklang bringen.

Trotz allem scheint für die Mehrheit der Deutschen durchgängiges Home-Office, so wie es aktuell bei vielen Alltag ist, nicht die ideale Lösung. Die meisten bevorzugen eine Mischform aus Büro und Zuhause. 23 Prozent der Berufstätigen, die derzeit von Zuhause aus arbeiten, sprechen sich in der Befragung für künftig 3 Tage Home-Office pro Woche aus. Bei einer regulären 5-Tage-Woche würden das dann 2 Tage im Büro entsprechen. Weitere 21 Prozent würden gerne nach der Corona-Krise 2 Tage von Zuhause aus arbeiten, also 3 Tage im Büro. Zusammen wünschen sich also 44 Prozent ein Arbeitsmodell mit ausgeglichenen Arbeitszeiten im Büro und im Home-Office. Online-Meetings und Videokonferenzen scheinen auf Dauer den persönlichen Kontakt mit den Kollegen nicht ersetzen zu können. Ganz auf die Vorzüge von Home-Office wollen aber die meisten nicht mehr verzichten. Nur 15 Prozent möchten nicht mehr in den eignen vier Wänden arbeiten. Das komplette Gegenteil wünschen sich 20 Prozent der Befragten: Sie möchten 5 Tage im Home-Office arbeiten.

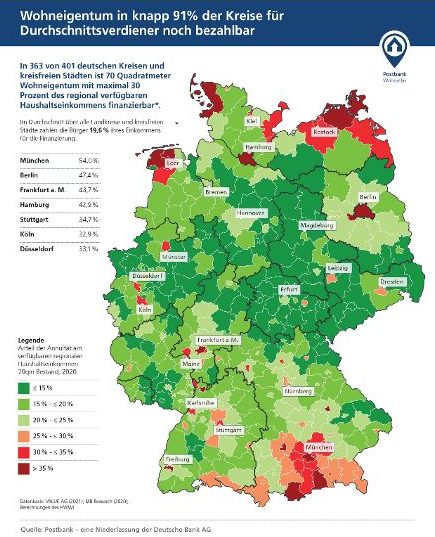

Interessant: Dadurch, dass Berufstätige durch Home-Office nicht mehr jeden Tag ins Büro pendeln müssen, haben sich auch die Ansprüche an den eigenen Wohnort verändert. So wird durch die Arbeit von zuhause oftmals mehr Platz benötigt. Auch die Nähe zur Natur und ein eigener Garten haben an Bedeutung gewonnen. Daher planen 19 Prozent der berufstätigen Großstadtbewohner (Stadt mit mehr als 500.000 Einwohnern), die sich künftig Home-Office wünschen, in den kommenden 12 Monaten aus der Stadt wegzuziehen. Bei knapp der Hälfte der Home-Office-Befürworter (44 Prozent) ist dieser Entschluss erst während der Corona-Pandemie gereift. Die Unzufriedenheit mit den eigenen Wohnverhältnissen scheint durch die viele Zeit zuhause stark angewachsen. Allzu weit hinaus aufs Land soll es allerdings nicht gehen, dafür scheinen die Vorzüge der Stadtnähe noch zu groß. Die meisten wollen in eine kleinere Großstadt (40 Prozent) oder in den Speckgürtel (30 Prozent) ziehen.

Andreas Reiners / glp