Ein Gedankensplitter von Uwe Roth

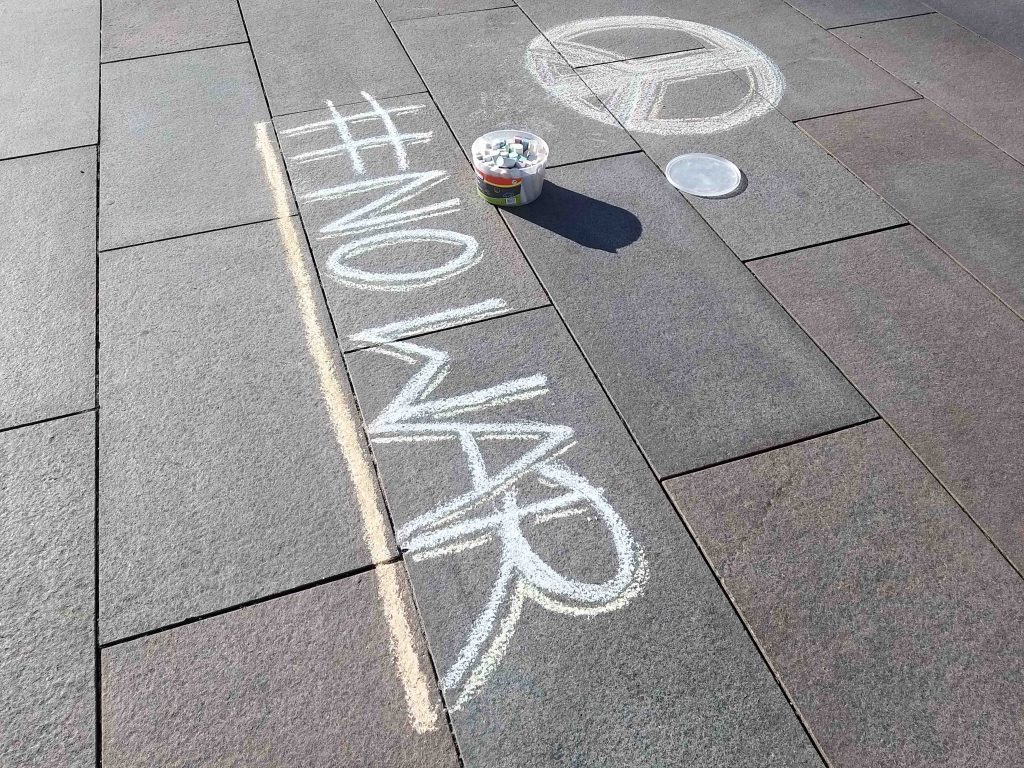

An diesem Donnerstag haben sich erneut ein paar Hundert Menschen auf dem Ludwigsburger Marktplatz versammelt. Sie zeigten – auch in Gebeten – Solidarität mit der Bevölkerung in der Ukraine. Solche friedlichen Aktionen gegen Russland sind wichtig. Auch wenn man davon ausgehen kann, dass dies die Verantwortlichen im Kreml in keiner Weise beeindruckt. Putin schonmal gar nicht. Den Menschen im Kriegsgebiet hilft es wenig, wenn Eltern und ihre Kinder mit Ökokreide Friedenszeichen auf öffentliche Flächen in Ludwigsburg malen und danach die Bilder in den sozialen Netzwerken verteilen. Ein solcher Aufruf war in Facebook zu lesen.

Die Lage hat sich in dieser Woche dramatisch zugespitzt, dass man diese provokante Frage stellen darf: Wer will mit seinem Handeln tatsächlich etwas ändern? Oder wem geht es nur darum, mit den eigenen Ängsten vor einem möglichen Krieg klarzukommen. Helfen, ohne die geliebte Komfortzone zu verlassen, bringt in diesem Stadium der Krise nur noch wenig. Dazu zählt beispielswiese das Spenden von Klamotten, die man sowieso nicht mehr tragen will. Ein Helfer an der polnisch-ukrainischen Grenze hat flehentlich in die Kamera gesagt, wir sollen keine Textilien mehr schicken… Wer helfen will, der soll Geld an Organisationen überweisen, die dafür kompetent sind. Wer Flüchtende ein Zuhause gibt, zeigt seine Bereitschaft, die Wohlfühlzone zu verlassen.

Es gibt drei Formen des Handelns: Aktionen, die symbolischer Natur sind und letztlich nichts verändern. Da sind zum anderen humanitäre Hilfen aller Art für die ukrainische Bevölkerung und zum dritten der persönliche Verzicht, der in der Summe Putin schwächen kann. Man darf gespannt sein, wer alles bereit ist, freiwillig seine Komfortzone zu verlassen, wenn die Verbraucherkosten weiter durch die Decke gehen. Es ist nicht nur fehlendes Erdgas, das unser Leben verteuert, sondern auch ausbleibendes Getreide aus Russland und der Ukraine.

Echter Verzicht darf ruhig wehtun. Muss wehtun. Am 25. November 1973 hat es wegen der damaligen Ölkrise den ersten autofreien Sonntag gegeben. Die Straßen waren vollkommen leer! Gut, es war eine staatliche Anordnung. Aber die Autofahrer*innen haben diese ohne Murren befolgt. Es wäre ein öffentlich wahrnehmbares Zeichen gegen Putin, wenn wir ihm Bilder von leeren Straßen senden könnten. Wir brauchen dein blutgetränktes Gas nicht! Wir finanzieren nicht deinen Krieg an unseren Tankstellen! Oder über horrende Gasrechnungen, weil immer noch zu vielen glauben, jeden Tag duschen zu müssen und kuschelig in der Wohnung beginnt bei weit über 20 Grad.

Wenn es darum geht, sich wesentlich einzuschränken (was immer noch ein Klacks im Vergleich zu dem wäre, was die ukrainische Bevölkerung aushalten muss), kommen weinerliche Mimimi-Ausreden. Das Fernsehen zeigt Autofahrer, für die das Vehikel aus beruflichen Gründen unverzichtbar ist. Es zeigt Politiker, die eine Senkung der Energiesteuer fordern. Medien berichten über den Autokorso, der durch Ludwigsburg fährt, um gegen Corona-Regeln zu protestieren. Das Auto ist für viele zur Droge geworden, von der sie nicht so leicht loskommen.

In Baden-Württemberg hat die Umweltministerin einen autofreien Sonntag ins Gespräch gebracht. Doch ein solcher wäre im März 2022 im Gegensatz zu dem vor 50 Jahren alles andere als autofrei. Schließlich will man auf die Sonntagsbrötchen nicht verzichten. Dabei wäre es so wichtig, aus eigenem Antrieb die eigene Komfortzone zu verlassen und nicht darauf zu warten, bis einen die äußeren Zwänge (zum Beispiel staatliche Anordnungen) aus dieser verdrängen. Das schafft nur weiteren Frust und bringt neue Querdenker hervor.