Millionen Menschen in Deutschland müssen sich auf höhere Krankenkassenbeiträge einstellen: Bei vielen Krankenkassen wird wegen steigender Kosten im Gesundheitswesen als Folge von Reformgesetzen und Belastungen durch die Corona-Pandemie der Zusatzbeitrag steigen – und schlägt dann auf die Beitragssätze durch. Teurer werden auch die Prämien vieler privat Versicherter.

Verbesserungen gibt es aufgrund von Gesetzesänderungen bei den Wechselmöglichkeiten zwischen Krankenkassen. Patientenfreundlicher werden die Regelungen bei Bonusprogrammen und Heilmittelverordnungen. 2021 werden außerdem die elektronische Patientenakte (ePA) und, mit Verzögerung, auch die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) den Patienten-Alltag verändern.

“Mit unserer Aufstellung der Änderungen wollen wir eine Orientierung dazu bieten, worauf sich Versicherte und Patienten einstellen müssen. In individuellen Beratungen stehen wir allen Ratsuchenden darüber hinaus weiterhin gern zur Verfügung”, sagt Thorben Krumwiede, Geschäftsführer der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD).

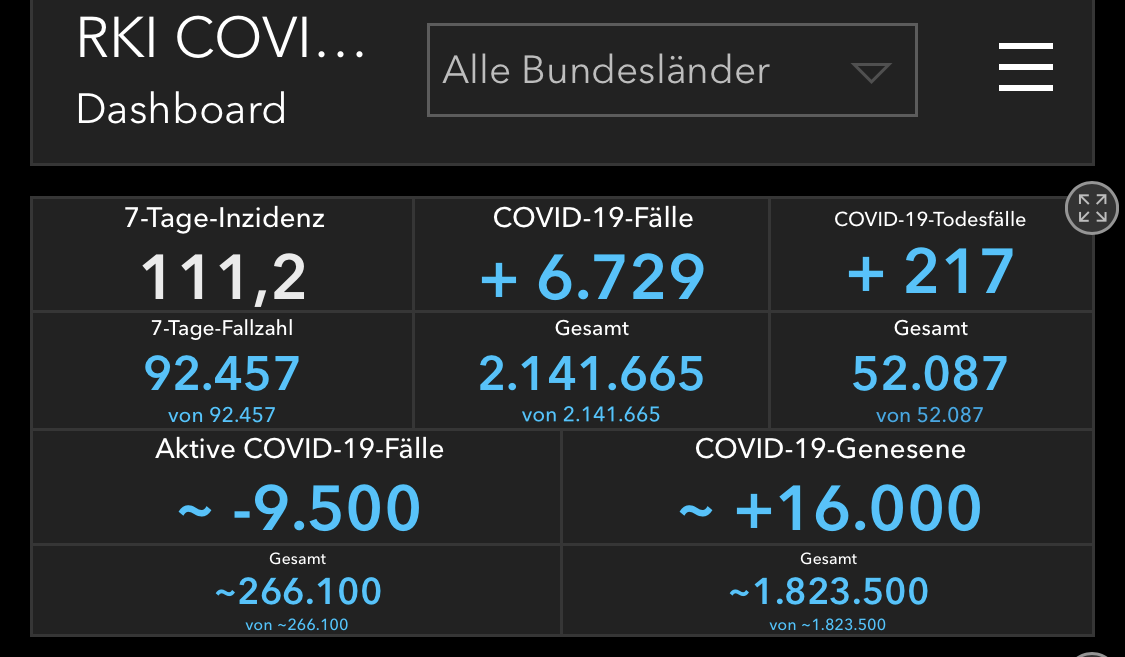

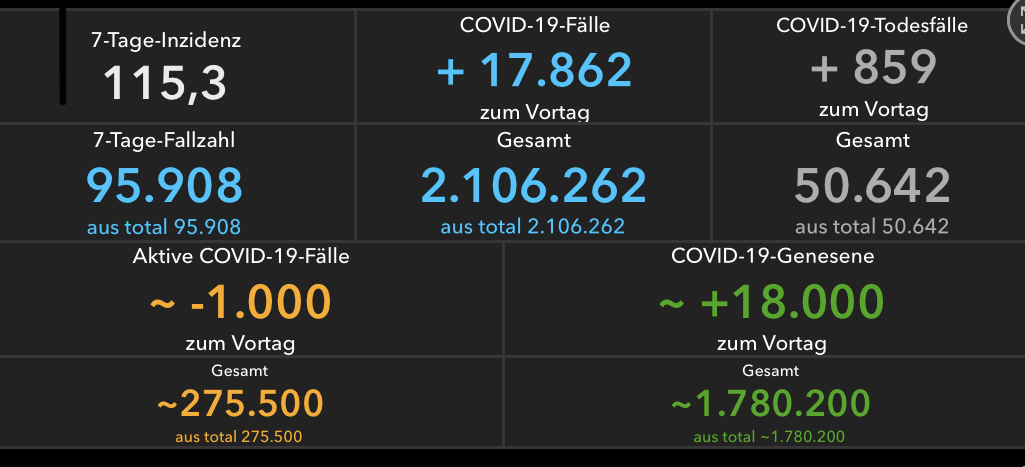

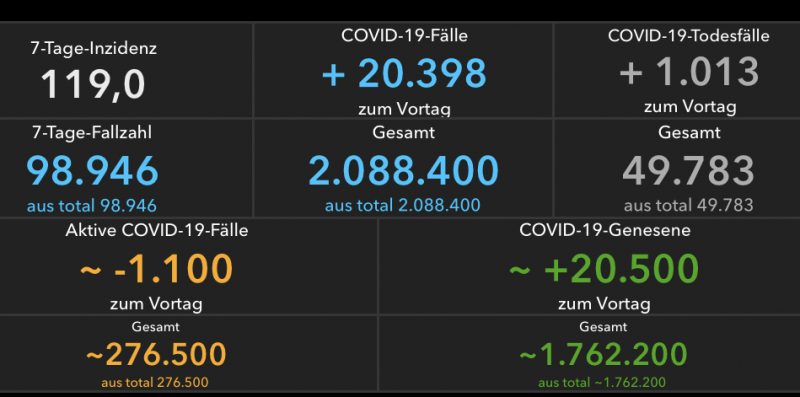

Wie hoch etwaige Beitragserhöhungen ausfallen werden, lässt sich für viele Krankenkassen noch nicht einschätzen. Zur Orientierung hatten der Schätzerkreis beim Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) und anschließend das Bundesgesundheitsministerium eine Erhöhung des Zusatzbeitrags für gesetzlich Versicherte auf 1,3 Prozent empfohlen – ein Zuwachs um 0,2 Prozentpunkte.

Höhere Kosten können ein Grund dafür sein, dass Versicherte einen Wechsel ihrer Krankenkasse in Erwägung ziehen. Für gesetzlich Versicherte wird der Wechsel nun einfacher: Zum einen können sie bereits nach zwölf Monaten Mitgliedschaft als Mindestbindefrist den Wechsel einleiten. Bisher waren es 18 Monate. Zum anderen reicht es künftig aus, einen Mitgliedsantrag bei einer neuen Kasse zu stellen. Den Rest machen die Kassen dann unter sich aus; eine Unterrichtung der bisherigen Kasse ist nicht mehr erforderlich.

Auch bei vielen privat Versicherten steigen die Monatsbeiträge. Ursache dafür sind vor allem das niedrige Zinsniveau und gesteigerte Ausgaben auch durch besonders teure Medikamente. An den – geringen – Reaktionsmöglichkeiten auf steigende Beitragssätze ändert sich für privat Versicherte allerdings nichts. Sprunghaft steigenden Beitragssätzen stehen bei ihnen zumeist Jahre ohne kontinuierlichen Anstieg gegenüber. Erhöhen dürfen private Versicherer die Beiträge nämlich nur bei einer nachgewiesenen Leistungsausweitung um mehr als zehn Prozent.

Ab 1. Januar 2021 müssen die gesetzlichen Krankenkassen ihren Versicherten eine elektronische Patientenakte (ePA) in Form einer App für das Smartphone oder das Tablet zur Verfügung stellen.

Versicherte, die kein geeignetes Gerät besitzen, können die ePA aber dennoch nutzen: Die Versicherten benötigen dann ihre elektronische Gesundheitskarte (eGK) sowie eine PIN von der Krankenkasse, um beim nächsten Arztbesuch ihre ePA vom Praxisteam über das Kartenterminal aktivieren und befüllen zu lassen.

Grundsätzlich handelt es sich bei der ePA um einen digitalen Speicherort, an dem alle gesundheitlich relevanten Informationen über einen Patienten festgehalten werden können. Beispiele dafür sind etwa Dokumente wie Befunde, Diagnosen, Therapiemaßnahmen oder Behandlungsberichte eines Patienten. Damit weiß ein Arzt oder eine Klinik, welche Vorerkrankungen vorliegen oder welche Untersuchungen und Therapiemaßnahmen bereits durchgeführt wurden.

Ralf Loweg / glp