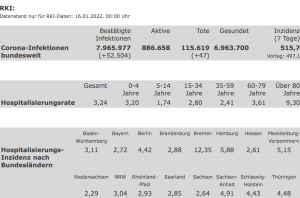

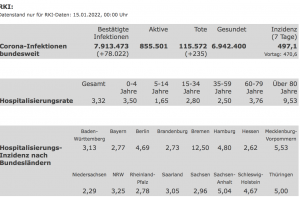

Corona-Zahlen für Deutschland:

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am frühen Mittwochmorgen vorläufig 112.323 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das waren 40 Prozent oder 31.893 Fälle mehr als am Mittwochmorgen vor einer Woche und mehr als jemals zuvor seit Beginn der Pandemie. Der bisherige Höchstwert lag bei 92.223 neuen Fällen binnen eines Tages. (Stand: 19.01.22 – 05.45Uhr)

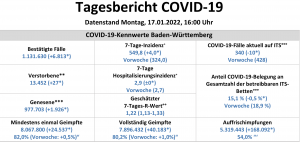

So sehen die Corona-Zahlen im Landkreis Ludwigsburg am Mittwoch aus:

Das Landratsamt Ludwigsburg hat am Mittwochabend vorläufig 648 (Vortag: 500) Fälle gemeldet. Die Inzidenz bleibt fast unverändert und liegt aktuell bei 461,9 (Vortag: 461,5) neue Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Ludwigsburg liegt bei mindestens 643 (Vortag: 643). (Stand: 19.01.22 – 18Uhr)

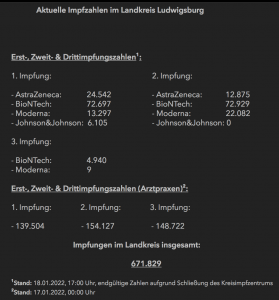

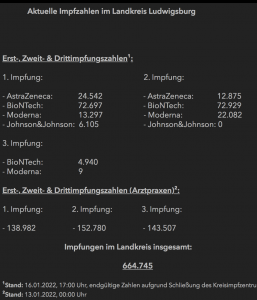

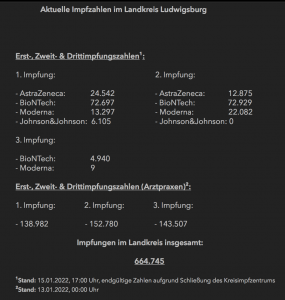

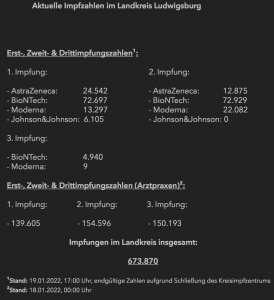

Aktuelle Impfzahlen für den Kreis Ludwigsburg:

Bestätigte Fälle nach Gemeinde | (Differenz zum Vortag) Stand: 19.01.2022

| Affalterbach ( 436 | 7 ) |

| Asperg ( 1.433 | 11 ) |

| Benningen am Neckar ( 628 | 12 ) |

| Besigheim ( 1.318 | 29 ) |

| Bietigheim-Bissingen ( 5.117 | 43 ) |

| Bönnigheim ( 914 | 7 ) |

| Ditzingen ( 2.393 | 45 ) |

| Eberdingen ( 627 | 1 ) |

| Erdmannhausen ( 380 | 3 ) |

| Erligheim ( 252 | 0 ) |

| Freiberg am Neckar ( 1.358 | 21 ) |

| Freudental ( 276 | 0 ) |

| Gemmrigheim ( 512 | 0 ) |

| Gerlingen ( 1.551 | 38 ) |

| Großbottwar ( 779 | 3 ) |

| Hemmingen ( 750 | 5 ) |

| Hessigheim ( 218 | 4 ) |

| Ingersheim ( 583 | 3 ) |

| Kirchheim am Neckar ( 757 | 5 ) |

| Korntal-Münchingen ( 2.017 | 28 ) |

| Kornwestheim ( 4.039 | 23 ) |

| Löchgau ( 531 | 7 ) |

| Ludwigsburg ( 10.350 | 128 ) |

| Marbach am Neckar ( 1.533 | 22 ) |

| Markgröningen ( 1.468 | 19 ) |

| Möglingen ( 1.287 | 8 ) |

| Mundelsheim ( 268 | 0 ) |

| Murr ( 612 | 2 ) |

| Oberriexingen ( 208 | 0 ) |

| Oberstenfeld ( 669 | 0 ) |

| Pleidelsheim ( 632 | 8 ) |

| Remseck am Neckar ( 2.619 | 27 ) |

| Sachsenheim ( 2.099 | 31 ) |

| Schwieberdingen ( 1.243 | 13 ) |

| Sersheim ( 509 | 0 ) |

| Steinheim an der Murr ( 940 | 8 ) |

| Tamm ( 987 | 2 ) |

| Vaihingen an der Enz ( 2.960 | 23 ) |

| Walheim ( 288 | 6 ) |

red