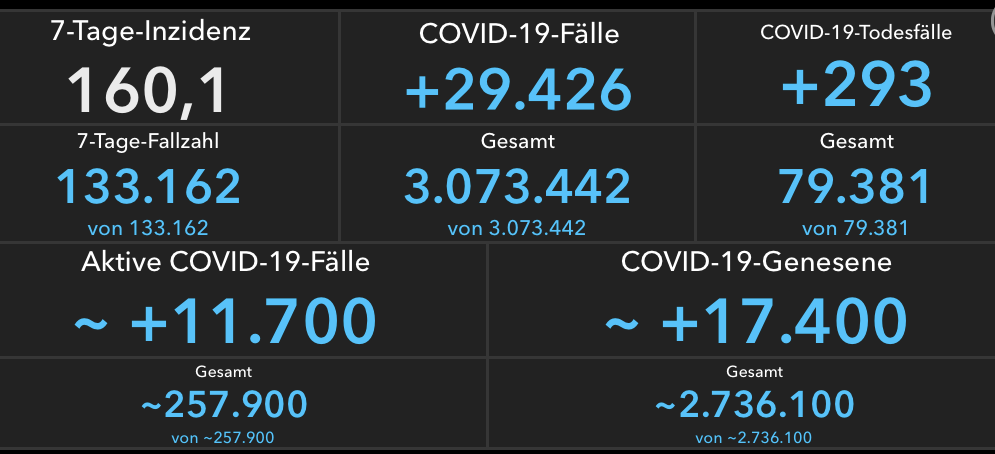

Die Gesundheitsämter meldeten am Donnerstag dem Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden insgesamt 29.426 Corona-Neuinfektionen. Außerdem wurden innerhalb eines Tages weitere 293 Menschen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind verzeichnet. Im Vergleich zum vergangenen Donnerstag ist die die Zahl deutlich gestiegen. Vor genau einer Woche waren 20.407 Neuinfektionen und 306 Todesfälle registriert worden. (Stand: 15.04.)

Der Höchstwert von 1.244 neuen gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden – darin waren jedoch 3.500 Nachmeldungen enthalten.

Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) steigt laut RKI auf 160,1 (Vortag: 153,2). In der Vorwoche am Donnerstag lag der Wert bei 106. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Corona-Krise laut RKI mindestens 3.073.442 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 79.381. Das sind 293 mehr als am Vortag. Rund 2.736.100 (+17.400) Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. (Stand: 15.04.)

red