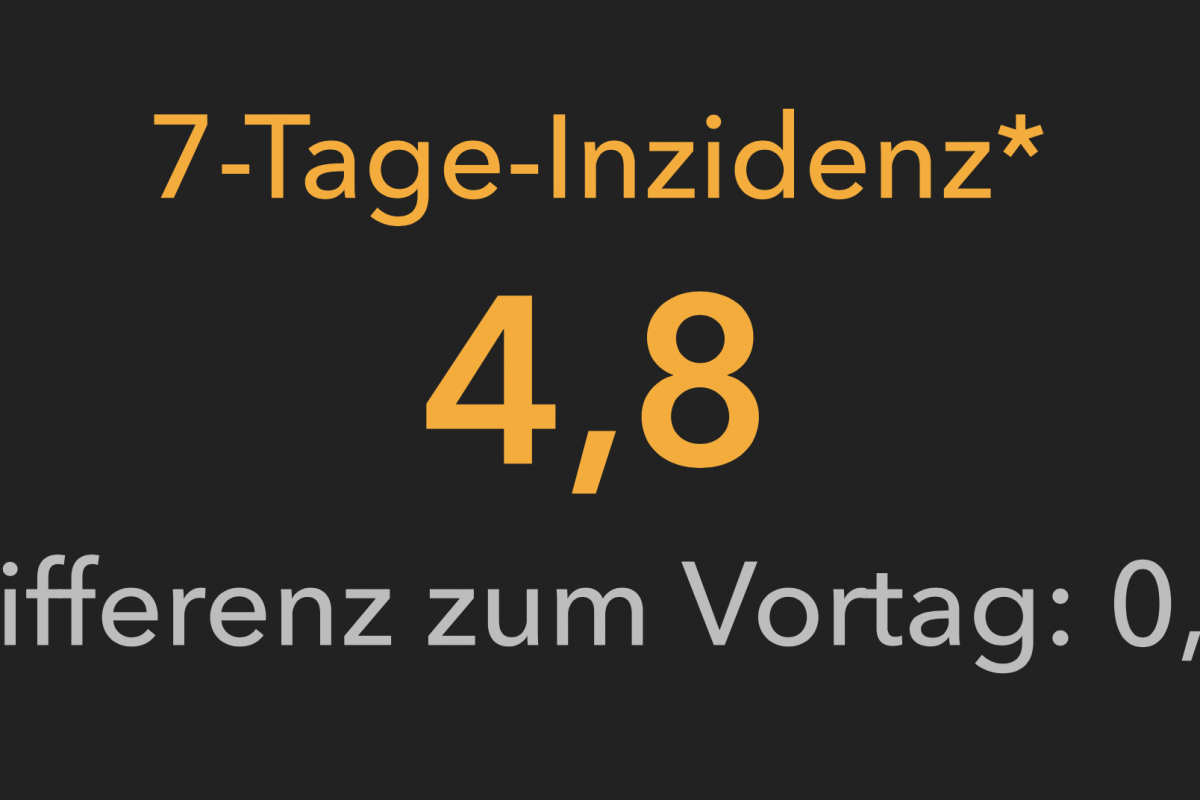

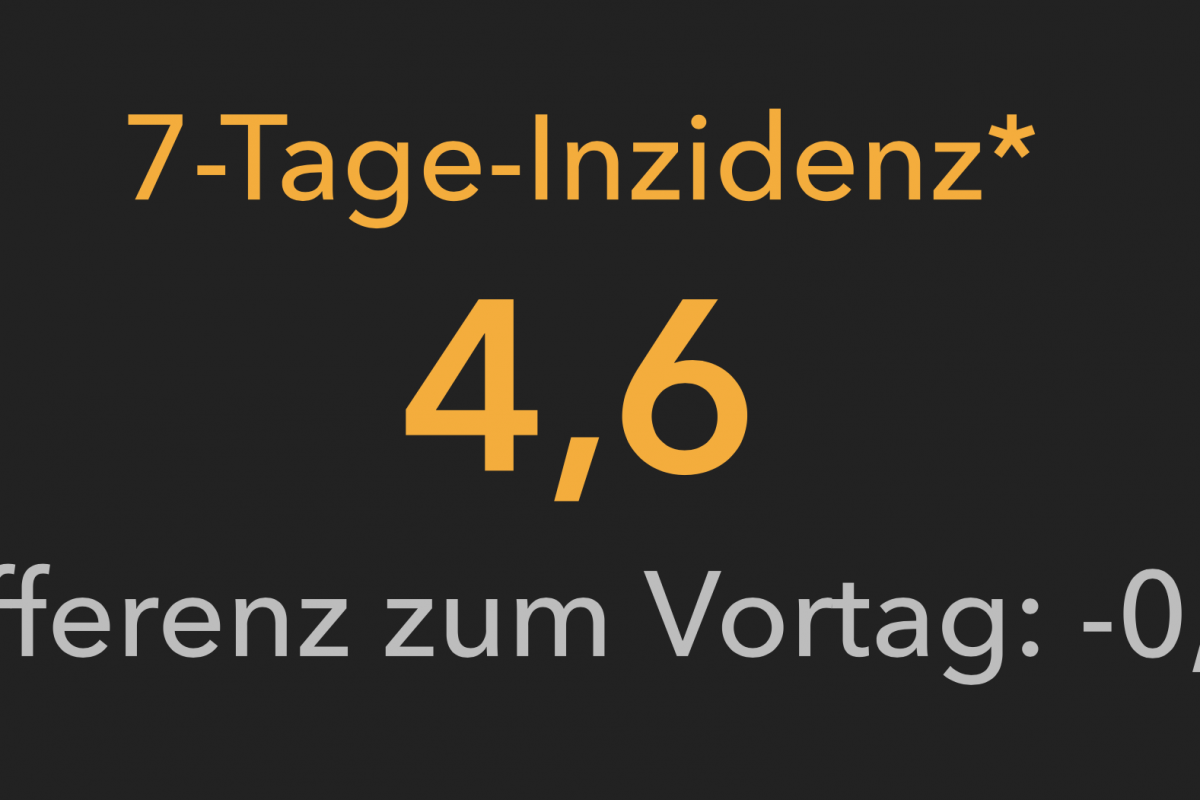

Neben der Sieben-Tage-Inzidenz soll künftig auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen in die Beurteilung der Pandemie-Lage einbezogen werden. Für “sehr spät” hält dies Medizinstatistiker Gerd Antes in einem Interview auf apotheken-umschau.de. Die Inzidenz als alleiniger Faktor ergibt nach Ansicht des ehemaligen Direktors des Deutschen Cochrane-Zentrums keinen Sinn.

“Die Inzidenz war noch nie ein alleiniger guter Steuerungsparameter – er war eben für die Politik sehr bequem”, sagt Antes. Sich alleine daran zu orientieren, sei “geradezu schädlich”. Bereits seit Herbst predige er, auch die Lage in den Krankenhäusern in die Bewertung des Pandemiegeschehens einzubeziehen.

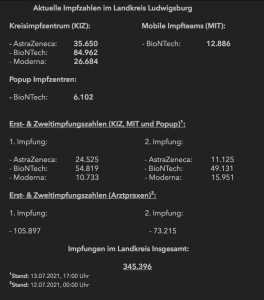

Inzwischen sei es – durch den deutlichen Impferfolg – tatsächlich schädlich, weil die Risikoverhältnisse völlig verschoben sind und darauf beruhende Gegenmaßnahmen ernsthaft falsch sein können, erklärt der Medizinstatistiker. Durch das lange Zögern könne ein unheimlicher Schaden angerichtet worden sein, und zwar ökonomisch, psychisch, und medizinisch. “Das hätte man sich sparen können, wenn man den richtigen Zahlen rechtzeitig mehr Bedeutung gegeben hätte.”

Lars Wallerang / glp