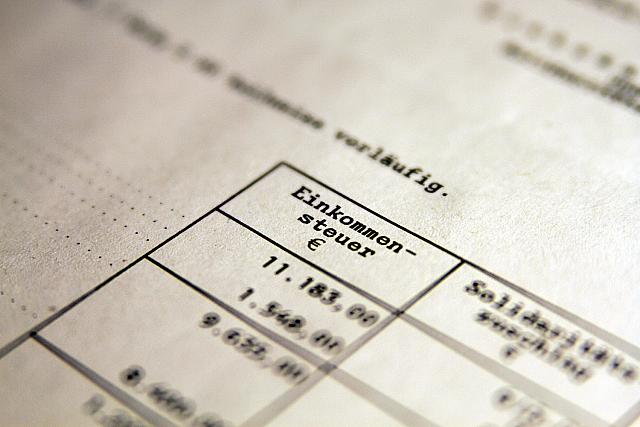

Trotz Rekordinflation muss der Staat bei den Steuereinnahmen aktuell deutliche Einbußen hinnehmen. Insgesamt flossen im Februar 4,1 Prozent weniger in die Kassen von Bund und Ländern als im Vorjahresmonat. Hauptursache hierfür seien steuerliche Erleichterungen wie die Erhöhung von Grundfreibetrag und Verschiebung der Tarifeckwerte durch das Inflationsausgleichsgesetz, sowie die temporäre Senkung der Umsatzsteuersätze auf Gas und Fernwärme gewesen, heißt es im neuen Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums, der am Dienstag veröffentlicht wird.

Die Einnahmen aus den Bundessteuern stiegen um 5,7 Prozent aufgrund der Versicherung- und Tabaksteuer, die Einnahmen aus den Ländersteuern verzeichneten ein Minus von 28,2 Prozent zum Vorjahresmonat, insbesondere auch durch Einnahmerückgänge der beiden aufkommensstärksten Ländersteuern – der Grunderwerb- sowie der Erbschaftsteuer. Im Januar waren die Steuereinnahmen noch gestiegen, kumuliert bleibt in den ersten beiden Monaten des Jahres aber trotzdem ein Minus von 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

red