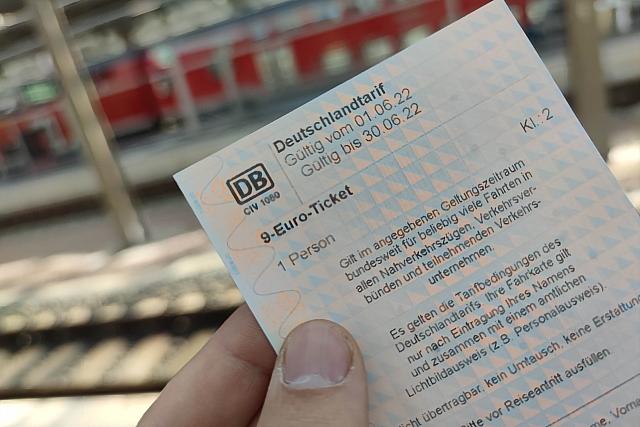

Die Deutsche Bahn hat im ersten Monat des 9-Euro-Tickets einen deutlichen Zuwachs an Fahrgästen verzeichnet. Die Nahverkehrszüge seien im Juni durchschnittlich um 10 bis 15 Prozent stärker frequentiert gewesen als vor Beginn der Corona-Pandemie, teilte die Bahn am Donnerstag mit. Die Nachfrage variiere im Regionalverkehr je nach Region, Wochentag und Tageszeit.

Insgesamt zog die DB eine positive Zwischenbilanz des ersten Monats der Ticketaktion. Bundesweit habe man mehr als zehn Millionen 9-Euro-Tickets verkauft. 52 Prozent davon hätten die Kunden digital erworben, so die Bahn.

red / dts