Deutschland ist offenbar für weiter reduzierte Gaslieferungen aus Russland gewappnet. Das zeigt eine Analyse der vier führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute, über die das “Handelsblatt” (Mittwochausgabe) berichtet. Sie haben berechnet, was passiert, wenn die russischen Gaslieferungen dauerhaft bei 20 Prozent blieben – auf das Niveau sollen sie laut russischen Ankündigungen ab Mittwoch fallen.

Das Ergebnis von IWH Halle, RWI Essen, IfW Kiel und Ifo München: Im wahrscheinlichsten Fall kommt es nicht zu einem Gasmangel im Winter. “Wenn unsere Annahmen so eintreten, würde das Gas sowohl in diesem als auch im nächsten Winter reichen”, sagte IWH-Ökonom Christoph Schult dem “Handelsblatt”. Es bleibt jedoch ein Restrisiko.

Mit einer Wahrscheinlichkeit von deutlich unter 20 Prozent kann es doch zu Szenarien kommen, in denen das Gas nicht reicht. Gaslücken würden dann im April, Mai und Dezember 2023 auftreten. Im ungünstigsten Fall würden dann sieben Milliarden Kubikmeter Gas fehlen.

Zum Vergleich: 2021 hat Deutschland 90,5 Milliarden Kubikmeter Gas verbraucht. “Da müsste allerdings schon sehr vieles schiefgehen”, sagte IfW-Vizepräsident Stefan Kooths. Um auch diesen Worst Case final auszuschließen, müsste der Gasverbrauch in den nächsten eineinhalb Jahren weiter um etwa zwölf Prozent im Vergleich zum Zeitraum August 2020 bis Dezember 2021 sinken.

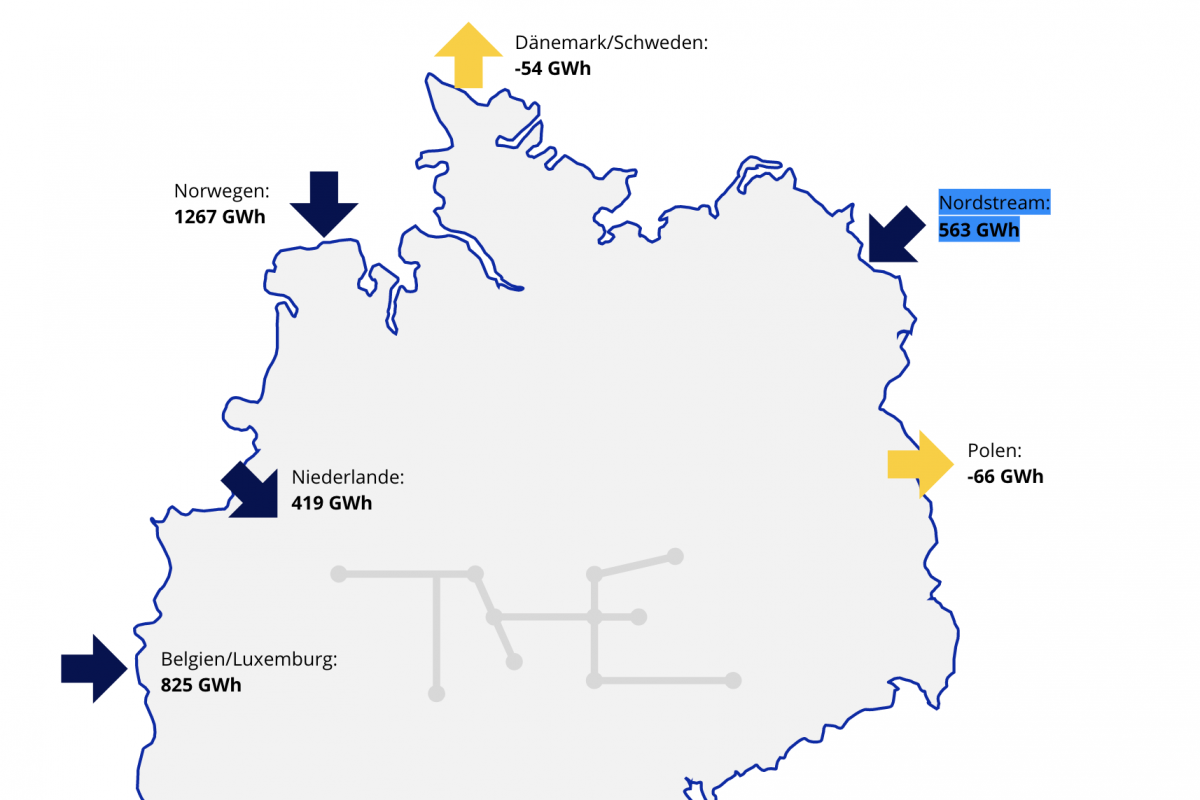

Für die Berechnungen gilt eine wichtige Annahme: Deutschland müsste proportional weniger Gas an seine Nachbarn weiterleiten, wenn Russland dauerhaft die Lieferungen drosselt. Ob das geschieht, hängt von diversen ungeklärten Fragen ab, politisch und rechtlich. “In den vergangenen Monaten wurden die Gasexporte aus Deutschland tatsächlich erst stark reduziert. Zuletzt sind sie aber wieder ordentlich angestiegen”, erklärte Schult.

red